ESPACE MEMBRE

Proposition de loi sur le ZAN : après les Sénateurs, au tour des Députés d'examiner le texte

Après l’adoption du texte par le Sénat en mars dernier, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’étudier la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Alors que les débats en séance publique commencent aujourd’hui, retour sur ce texte pour lequel plus de 600 amendements ont …

Après l’adoption du texte par le Sénat en mars dernier, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’étudier la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Alors que les débats en séance publique commencent aujourd’hui, retour sur ce texte pour lequel plus de 600 amendements ont déjà été déposés. Plusieurs modifications adoptées en commission par les députés pourraient remettre en cause des dispositions pourtant souhaitées par les élus locaux et les sénateurs.

Le texte du Sénat raboté par les Députés en commission et une légifération par décrets

Les débats s’annoncent âpres dans l’hémicycle. Le Ministre Christophe Béchu souhaite en effet une adoption définitive du texte avant le 14 juillet en raison de la pause estivale qui s'approche et des élections sénatoriales prévues à la rentrée. Face à ce calendrier parlementaire contraint, le gouvernement a donc décidé qu'une partie des dispositions du texte du Sénat feraient l'objet de décrets. Ainsi, les articles ayant vocation à être traités par décrets ont été supprimés lors des travaux de commission par les députés. Afin de rassurer, le Ministre Christophe Béchu a toutefois précisé que les projets de décrets étaient déjà rendus publics.

De plus, si certaines propositions semblent faire consensus comme la prise en compte du recul du trait de côte, certaines dispositions rabotées par les députés lors des travaux en commission risquent de décevoir les élus locaux.

Parmi les potentielles déceptions à venir : les délais de mise en conformité des Sraddet avec les objectifs du ZAN. Alors que le délai actuel fixé par la loi laisse jusqu’à février 2024 (soit 30 mois à partir de la loi Climat et Résilience de 2021), le texte voté par le Sénat permettait de rallonger d’un an cette durée, soit jusqu’à février 2025. Une modification qui était accueillie très favorablement par les Maires des petites villes. Toutefois après passage en commission à l’Assemblée nationale, ce répit n’a été fixé qu’à six mois, soit jusqu’à août 2024. Un délai difficilement tenable pour les élus locaux. De multiples amendements ont été déposés afin de rallonger cette durée jugée trop courte.

Autre sujet de tension : les délais de mise en conformité des SCoT (2026) et des PLU (2027). Alors que ces délais avaient été prolongés d’un an par le Sénat, comme le souhaitait l’APVF, le texte voté par les Députés en commission a supprimé cette marge de manœuvre, pourtant essentielle pour les élus locaux. Plusieurs amendements ont été déposés afin de remédier à cette situation.

L’extension du droit de préemption également en danger

Autre modification qui n’est guère au goût des élus locaux : l’article 12 voté par le Sénat qui permettait d’étendre le droit de préemption pour les communes et les EPCI dans les espaces favorables à la renaturation et/ou au recyclage foncier. En commission, les occupants du Palais Bourbon ont supprimé cette disposition, que l’APVF appelait pourtant de ses vœux au profit simplement d’un « sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme». Une fois encore, des amendements tenteront de rétablir cette disposition.

Restriction de la « garantie rurale » aux communes peu denses et très peu denses

Concernant la « garantie rurale » visant à assurer aux communes une enveloppe minimale de surface artificialisable : là encore, les modalités ont été modifiées par les Députés. Les Sénateurs souhaitaient garantir un hectare d’artificialisation par commune, et ce, pour toutes les communes. Une proposition qui n’a pas totalement convaincu une majorité de députés. En commission, ces derniers ont en effet préféré réserver cette « garantie » aux communes «peu » ou « très peu » denses en termes de peuplement et couvertes par un document d’urbanisme (PLU, PLUi, carte communale) en cours ou prescrit.

Bras de fer concernant les grands projets d’ampleur nationale

Quid des grands projets d’ampleur nationale que le Sénat avait prévu de ne pas comptabiliser dans les enveloppes d’artificialisation allouées aux Régions d’ici à 2031 ? Les députés ont conservé, en commission le principe de décompter les projets d'ampleur nationale dans les enveloppes régionales. Cependant, ils ont précisé que ce principe serait soumis à un « forfait » de 15 000 hectares. qui serait soustrait de l’enveloppe de 125 000 hectares artificialisables fixés pour le pays. Cela permettra à l’objectif global pour 2031 de demeurer inchangé. Il resterait donc un solde de 110 000 hectares à ventiler entre les Régions selon un « coefficient de péréquation ». En outre, un amendement de l’exécutif a fortement diminué en commission la liste des projets nationaux éligibles, en y incluant cependant les projets estampillés « industrie verte » que Bercy souhaitait pourtant dispenser des objectifs du ZAN.

Une fois adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale, le texte devrait probablement être étudié en commission mixte paritaire (CMP) le 6 juillet prochain afin de trouver un compromis entre députés et sénateurs. Des échanges que l’APVF suivra avec attention…

Transition énergétique : les prévisions actualisées d'un rapport gouvernemental

Le Secrétariat Général à la planification écologique (SGPE), rattaché à la Première ministre, a publié un rapport qui met à jour les objectifs de transition énergétique de la France. Retour sur les enseignements de cette publication, en amont de la loi de programmation énergie-climat (LPEC) qui devrait être débattue à l’automne prochaine au Parlement. Ainsi, …

Le Secrétariat Général à la planification écologique (SGPE), rattaché à la Première ministre, a publié un rapport qui met à jour les objectifs de transition énergétique de la France. Retour sur les enseignements de cette publication, en amont de la loi de programmation énergie-climat (LPEC) qui devrait être débattue à l'automne prochaine au Parlement.

Ainsi, ce rapport propose des trajectoires de développement des différentes filières énergétiques dans le but de respecter l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 mais aussi l'objectif 2030 de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux d'émissions de 1990.

Vers une forte électrification

Ce document de travail actualise notamment certains des objectifs affichés par la Président de la République lors de son discours de Belfort de février 2022, notamment la construction de nouvelles paires de réacteurs nucléaires EPR2. En plus de l'objectif de maintien des 56 réacteurs existants, bien qu'un scénario "défavorable" soit considéré avec la fermeture de 9 tranches qui ne passeraient pas leur sixième visite décennale, le document évoque un objectif minimum de 8 paires de réacteurs EPR2 d'ici 2050 (ndlr : un objectif de 6 paires de réacteurs EPR2 avait été mentionné par le Président de la République lors de son discours de Belfort).

Pour les objectifs de développement des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, sur lesquels la France est en retard, le SGPE détaille également ce que pourrait être la marche à suivre. Le secrétariat général souligne la nécessité de doubler le rythme de déploiement du solaire pour atteindre en 2050 une capacité comprise entre 128 et 160 GW. Il alors faudrait à partir de 2023 installer entre 3,7 et 5,5 GW de capacité solaire (ndlr : 2,4 GW installés en 2022).

Pour l'éolien terrestre, filière décrite par le rapport comme "contestée" par une partie de la société mais cependant "nécessaire", le SGPE préconise de rester proche du rythme de développement actuel qui varie entre l'installation de 1,2 à 1,9 GW par an. Est également évoqué l'éolien en mer avec une cible pour 2050 revue à la hausse : 45 GW en 2050 contre 40 GW. A noter qu'un seul parc éolien en mer, inauguré à Saint-Nazaire par Emmanuel Macron en novembre 2022, est pour le moment en service.

A développer aussi : les énergies bas-carbone non-électriques

Alors que la chaleur représente près de 43% de la consommation d'énergie primaire seulement 24% de cette chaleur est aujourd'hui d'origine renouvelable. Le SGPE identifie un objectif d'ajout d'ici 2030 de 100 TWh de chaleur renouvelable, à titre de comparaison la production de chaleur renouvelable en 2019 s'élevait à environ 150 TWh. Parmi les leviers qui seraient développés : biogaz, géothermie et pompes à chaleur et biomasse.

Néanmoins, l'utilisation de cette dernière pose certains enjeux avec une situation en terme de disponibilité de la biomasse qui pourrait selon le SGPE devenir "tendue" dès 2030.

Assises Nationales du Logement 2023 : consensus des acteurs autour des insuffisances du CNR logement

Les Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine dont l’APVF est partenaire se sont tenues le 6 juin dernier. 1 500 acteurs étaient présents pour échanger sur un thème bousculant et exigeant : Agir ensemble pour un habitat beau, bas carbone, sain et durable. Retrouvez les replays des conférences de la journée sur …

Les Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine dont l’APVF est partenaire se sont tenues le 6 juin dernier. 1 500 acteurs étaient présents pour échanger sur un thème bousculant et exigeant : Agir ensemble pour un habitat beau, bas carbone, sain et durable.

Retrouvez les replays des conférences de la journée sur la chaîne Youtube des Assises à partir des liens suivants :

- Propos introductif de Monsieur Olivier Klein, Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement et Table ronde inaugurale: voir le replay

- Espace Adenauer « Politique du logement et aménagement du territoire » : voir les replays

- Salon Honnorat « Un logement de qualité pour tous » : voir les replays

- Salon « Solutions » - Salon Gulbenkian : voir les replays

- Salon « Projets » - Salon David-Weill : voir les replays

- Pitchs startups : voir les replays

Le contenu des conférences a été synthétisé dans un ouvrage référent « Paroles » disponible en téléchargement sur le site de l’événement.

Vous pouvez également accéder à une sélection de photos et à la vidéo best-of sur le site.

"France ruralités" : présentation du plan par la Première ministre

Dans le cadre d’un déplacement dans la Vienne ce jeudi 15 juin, Elisabeth Borne a détaillé les mesures composant le plan “France ruralités”. Retour sur le contenu de ces annonces. La Première ministre, Elisabeth Borne a présenté une quarantaine de mesures qui constituent ce que le gouvernement appelle le plan “France Ruralités”. Fruit d’un an …

Dans le cadre d'un déplacement dans la Vienne ce jeudi 15 juin, Elisabeth Borne a détaillé les mesures composant le plan "France ruralités". Retour sur le contenu de ces annonces.

La Première ministre, Elisabeth Borne a présenté une quarantaine de mesures qui constituent ce que le gouvernement appelle le plan "France Ruralités". Fruit d'un an de travail, le plan vise à permettre aux espaces ruraux de disposer des mêmes opportunités que les autres territoires.

"Villages d'avenir" : un petit frère pour Petites Villes de Demain

Un nouveau programme d'accompagnement à l'ingénierie a été annoncé : "Villages d'avenir". Pendant rural du programme Petites Villes de Demain ou Action Coeur de Ville, ce programme doit proposer l'ingénierie manquante aux territoires ruraux. 100 chefs de projets, déployés dans les préfectures, seront financés par l'Etat.

Autre mesure phare : la dotation biodiversité sera portée à plus de 100 millions d'euros contre 42 millions actuellement pour les villages. Ce transfert financier de l'Etat permettra de mieux rémunérer les "aménités rurales", comprendre les espaces naturelles qui constituent des puits carbone.

Des mesures d'accompagnement des habitants

France Ruralités se donne également pour objectif améliorer le quotidien des habitants des territoires ruraux. Ainsi, 90 millions d'euros sur trois ans seront mis à la disposition des collectivités pour déployer des services de mobilité "innovants et solidaires".

5 millions d'euros seront par ailleurs alloués à "une prime de sortie de la vacance" pour remettre en état les biens immobiliers pour résidences principales. Les ZRR seront en outre pérennisées.

Enfin, pour faire face à la désertification médicale, le gouvernement compte mobiliser 100 "médico-bus" - à savoir des bus avec des spécialistes de professions médicales - dans les zones "où il est le plus difficile d'accéder".

ZFE : le rapport du Sénateur Philippe Tabarot invite le gouvernement à revoir sa copie

Publié hier, un rapport du sénateur des Alpes-Maritimes Philippe Tabarot (LR) porte de vives critiques sur la façon dont sont mises en place les ZFE. Alors que les habitants des petites villes sont fortement concernés par leurs déploiements, retour sur les 9 propositions formulées dans ce rapport. Plusieurs d’entre elles sont saluées par l’APVF qui …

Publié hier, un rapport du sénateur des Alpes-Maritimes Philippe Tabarot (LR) porte de vives critiques sur la façon dont sont mises en place les ZFE. Alors que les habitants des petites villes sont fortement concernés par leurs déploiements, retour sur les 9 propositions formulées dans ce rapport. Plusieurs d’entre elles sont saluées par l’APVF qui avait apporté sa contribution durant la rédaction de ce rapport.

Un accompagnement insuffisant de l'État, une offre de transports alternatifs à la voiture « trop modeste » ou encore des véhicules propres « financièrement inaccessibles » : tel est le constat porté par le sénateur Philippe Tabarot dans son rapport « ZFE-m : sortir de l’impasse » publié le 14 juin 2023.

Alertant sur le « risque inévitable […] de creuser des fractures sociales et territoriales », le rapport indique que « partout où elles sont instituées, les ZFE-m se heurtent à des crispations et de vives incompréhensions, tant de la part des collectivités territoriales chargées de les mettre en place que des usagers, particuliers et professionnels, dont les mobilités quotidiennes seront affectées par les restitutions de circulation ».

Face à cette situation alarmante, le rapport présente 9 propositions afin de « concilier un déploiement apaisé du dispositif ZFE-m avec la nécessaire amélioration de la qualité de l’air » en France. Plusieurs de ces propositions rejoignent celles formulées par l’APVF, à commencer par l’organisation de campagnes d’information et l’assouplissement du calendrier de restrictions de circulation pour les ZFE obligatoires.

Concernant le dispositif Crit’Air, le rapport souhaite instituer une vignette « Eco-entretien » pour les véhicules respectant des seuils d’émissions polluantes dans le cadre du contrôle technique et permettre ainsi à ces véhicules d’accéder aux ZFE de manière dérogatoire. Une proposition plutôt bienvenue pour l’APVF qui avait appelé de ses vœux une révision du système Crit’Air afin de le rendre plus complet et plus juste socialement (non prise en compte dans le système actuel de la qualité d’entretien, la consommation, la puissance et de la masse des véhicules).

Autre proposition soutenue fortement par l’APVF : la création d’un choc d’offre de transports alternatifs à l’autosolisme (services express régionaux métropolitains, service de car express, pôles d’échanges multimodaux, etc) et la définition de nouveaux dispositifs incitatifs au report modal ( TVA à 5,5% sur les transports collectifs notamment).

Le rapport propose également d’instituer un guichet unique pour l’obtention des aides à l’acquisition de véhicules propres, au niveau de chaque région, intégrant les aides nationales et locales. Une proposition qui semble aller dans le bon sens pour l’APVF qui a dénoncé à plusieurs reprises le manque d’accessibilité des aides. Le Sénat estime également nécessaire de renforcer et de mieux cibler le bonus écologique et la prime à la conversion au profit des ménages modestes et de ceux résidant en dehors de la ZFE-m. En outre, il est aussi proposé de pérenniser le dispositif prêt taux zéro (PTZ) « véhicules propres légers » touchant les ménages et entreprises établis dans, ou à proximité, des 43 ZFE imposées par la loi. Des propositions encouragées par l’APVF. La proposition de renforcer le bonus écologique pour le marché de l’occasion afin d’encourager la conversion du parc de véhicules existants apparaît également comme un signal positif pour l'APVF.

Enfin, le rapport propose de mieux coordonner les modalités de déploiement et mise en œuvre des ZFE par le biais de conférences régionales. Il souhaite également renforcer l’acceptabilité des ZFE en assouplissant le régime de sanctions en s’inspirant de certains modèles européens.

Dans la continuité de ce rapport encourageant, l’APVF continuera de se mobiliser activement sur la suite à donner à ces travaux. Le président de l’association, Christophe Bouillon a notamment été récemment auditionné sur le sujet des ZFE par la Députée et Ancienne Ministre Barbara Pompili.

Revalorisation salariale dans la fonction publique, l'APVF demande une compensation à l'euro près

Stanislas Guerini, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a annoncé ce lundi 12 juin, au cours d’une réunion avec les organisations syndicales, des mesures concernant la rémunération des agents publics. Le matin, il avait reçu la Coordination des employeurs territoriaux dont l’APVF est membre. Pour rappel, l’inflation depuis la période Covid et …

Stanislas Guerini, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a annoncé ce lundi 12 juin, au cours d’une réunion avec les organisations syndicales, des mesures concernant la rémunération des agents publics. Le matin, il avait reçu la Coordination des employeurs territoriaux dont l’APVF est membre.

Pour rappel, l’inflation depuis la période Covid et la guerre en Ukraine ne cesse d’augmenter, + 6,8 % depuis 2020 d’après les chiffres de l’INSEE, et 5,2 % rien que sur l’année 2022. Un premier geste de la part du gouvernement a été fait concernant la rémunération des agents de la fonction publique en juillet 2022, en accordant une revalorisation du point d’indice à hauteur de 3,5 %. Les employeurs territoriaux avaient bien évidement salué la mesure de justice sociale, tout en regrettant une annonce unilatérale mettant les collectivités territoriales devant le fait accompli en milieu d’année, avec un impact particulièrement important sur les budgets locaux.

Ce lundi 12 juin, Stanislas Guerini a accordé une augmentation de 1,5 % aux 5,7 millions d’agents publics au 1er juillet 2023. Il a également ajouté que 5 points d’indice seront accordés à l’ensemble des agents publics au 1er janvier 2024. De ce fait, les agents publics vont bénéficier d’une hausse de 2,5 % de la valeur de leur point d’indice. En termes de méthode, là encore la Coordination aurait souhaité que les discussions aient lieu avant le vote des budgets locaux, dont on sait qu’ils ont été particulièrement difficiles à boucler cette année. D’autre part, des études d’impact évaluant le coût budgétaire de chacune des mesures auraient été judicieuses.

Par ailleurs, des points d’indice supplémentaires (1 à 9) vont être attribués à une partie des agents de la catégories B et C à partir de juillet 2023.

Le ministre a également annoncé le versement d’une prime exceptionnelle (entre 300 et 800 euros) avant la fin de l’année pour les agents dont la rémunération n’est pas supérieure à 3.250 euros bruts mensuels. A noter que les employeurs territoriaux n'ont pas l'obligation de l'accorder.

L’APVF ne remet nullement en cause les mesures de justice sociale. Mais une nouvelle fois la méthode employée est inacceptable. L’effort supplémentaire annoncé pour le 1er juillet 2023 n’a jamais été chiffré, ni anticipé dans les budgets locaux. Une nouvelle fois, l’État décide seul des mesures qui seront mises en œuvre par les collectivités territoriales. La méthode employée est donc en contradiction avec la volonté de concertation sur gouvernement affichée sur la préparation des Assises des finances publiques.

L'APVF demande une compensation à l'euro près des coûts supplémentaires engendrés par ces mesures salariales pour les collectivités territoriales.

Finances locales : une reprise de l’investissement en trompe l’œil

Lors de la réunion du Comité des finances locales, 12 juin 2023, André Laignel, président du Comité de finances locales a présenté le dernier pré-rapport de L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locale sur les finances locale 2022. Certes, la trésorerie des collectivités se porte bien mais il y a de fortes différences …

Lors de la réunion du Comité des finances locales, 12 juin 2023, André Laignel, président du Comité de finances locales a présenté le dernier pré-rapport de L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locale sur les finances locale 2022. Certes, la trésorerie des collectivités se porte bien mais il y a de fortes différences entre les strates.

Revenons dans le détail : ce rapport constate que l’investissement des collectivités a augmenté de 7,5 % en 2022, une hausse similaire à celle de 2021 (+7 %). Les dépenses communales d’investissement ont elle aussi augmenté de 10,7 %.

En ce qui concerne l’inflation, +5,2 % en 2022 d’après les chiffres de l’INSEE et +4,7 % au premier semestre de 2023, ce qui a impacté les dépenses des collectivités. Pour les dépenses d’équipement, +56,2 milliards d’euros pour 2022, ce qui reste inférieur de 4 milliards à celui de 2019. L’investissement local n’a toujours pas, d’après ce rapport, retrouvé son niveau d’avant crise, « il est inférieur de 7 % » d’après André Laignel. L’inflation serait, d’après ce rapport, responsable de 84 % de la hausse des dépenses d’équipement pour les collectivités locales. L’inflation a également remis en question tous les postes budgétaires en question.

Avec une hausse moyenne des dépenses énergétiques directes de 27,3 % et une augmentation de 14,4 % des dépenses alimentaires en 2022, les dépenses de fonctionnements des collectivités ont augmenté de 4,9 %. La crise énergétique, avec une hausse sensible du prix des carburants, de l’électricité et du chauffage urbain, a eu un effet direct sur les communes (+5,8 % des dépenses de fonctionnement) notamment celles de 1 000 à 10 000 habitants.

Les frais de personnel, qui représentent 37 % des dépenses de fonctionnement, ont beaucoup progressé en 2022 (+ 5,1 %). L’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique (+ 3,5 % à compter du 1er juillet) n’est pas la seule raison de cette progression : la forte baisse des dépenses liées aux contrats aidés s’est interrompue fin 2020 (- 71 % entre 2016 et 2020, puis + 15,1 % en 2021 et + 11,8 % en 2022) ; la hausse des dépenses relatives aux apprentis est encore plus vive avec + 21,6 % en 2022 ; l’augmentation du SMIC et de la GIPA ont été également des postes importants de dépenses pour les collectivités territoriales.

L’inflation a eu tout de même des effets positifs sur le budget des collectivités, +5 %. Cela s’explique par la hausse des impôts et des taxes ainsi que la hausse de la TVA qui est désormais la principale recette fiscale des régions. L’exercice 2022 est plus stable que les années précédentes, les impôts et taxes augmentent globalement + 4,8 %, après + 3,9 % en 2021. Depuis 2021, le partage entre les impôts locaux (qui incluent la taxe d’habitation, les taxes foncières, la CVAE, toutes en forte diminution) et les autres impôts et taxes (qui intègrent les différentes fractions de TVA qui les compensent), s’est trouvé bouleversé. La fraction de TVA est la ressource la plus dynamique (+ 9,2 %). Par ailleurs, les recettes de DMTO ont marqué le pas cette année (+ 3,1 % après + 24,5 % mais restent à un niveau bien supérieur à celui d’avant la crise sanitaire.

L’enveloppe des concours financiers de l’État a augmenté de + 0,6 % après + 5,6 % en 2021.

Ajoutons également que le niveau d’épargne brute des collectivités montre « une forte diversité entre les niveaux de collectivité et à l’intérieur des strates ». L’épargne brute, d’après ce rapport, n’évolue que dans les régions et inter communautés, alors que celle des départements et communes a reculé de 0,5 %. L’épargne communale pour les villes de moins de 5 000 habitants à quant à elle augmenté. Mais pour les villes allant de 5 000 à 100 000 l’épargne à plutôt diminué.

Les collectivités locales ont enregistré en 2022 une capacité de financement d’un milliard d’euros (solde entre l’ensemble des recettes et des dépenses, avant mouvements sur la dette). Ce solde reste donc positif mais est en baisse par rapport à 2021 (+ 2,5 Md€ en 2021), principalement en raison de l’accroissement en valeur des dépenses d’investissement (+ 4 Mds€). Il diminue sensiblement dans le bloc communal, et plus particulièrement pour les communes (+ 0,5Md€ en 2022 après + 2,0 Md€ en 2021). Tous les niveaux de collectivités ne sont toutefois pas en situation de capacité de financement : les régions dégagent de nouveau un besoin de financement, de – 1,52 Md€ en 2022 (- 2,14 Md€ en 2021).

Vagues de chaleur : un plan gouvernemental pour y faire face

Alors que l’année 2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée en France, notamment marquée par un été aux multiples épisodes caniculaires, le gouvernement a présenté ce 8 juin un plan national de gestion des vagues de chaleur. Retour sur les principales dispositions prévues par ce plan. Le plan est structuré autour d’une quinzaine …

Alors que l'année 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, notamment marquée par un été aux multiples épisodes caniculaires, le gouvernement a présenté ce 8 juin un plan national de gestion des vagues de chaleur. Retour sur les principales dispositions prévues par ce plan.

Le plan est structuré autour d'une quinzaine de mesures. A noter qu'à la différence du plan mis en place à la suite de la canicule de 2003, ce nouveau plan n'est pas seulement limité au volet sanitaire.

A noter que ce plan gouvernemental n'est pas doté de moyens financiers spécifiques, le gouvernement mettant en avant le Fonds vert pour aider les collectivités à l'adaptation au changement climatique.

Il entre en outre en résonnance avec le "Plan Eau" qui avait été présenté fin mars par le Président de la République"

L'APVF et les autres associations d'élus interpellent la Première ministre sur les modalités de concertation

L’Etat et les associations de collectivités se parlent. Beaucoup. Ces discussions n’aboutissent cependant pas toujours sur des décisions concrètes. Les associations d’élus ont donc interpellé ce jeudi 8 juin, la Première ministre, Elisabeth Borne sur les modalités de concertations Etat-collectivités, notamment dans le cadre de l’agenda territorial. L’APVF et les principales associations d’élus (AMF, France …

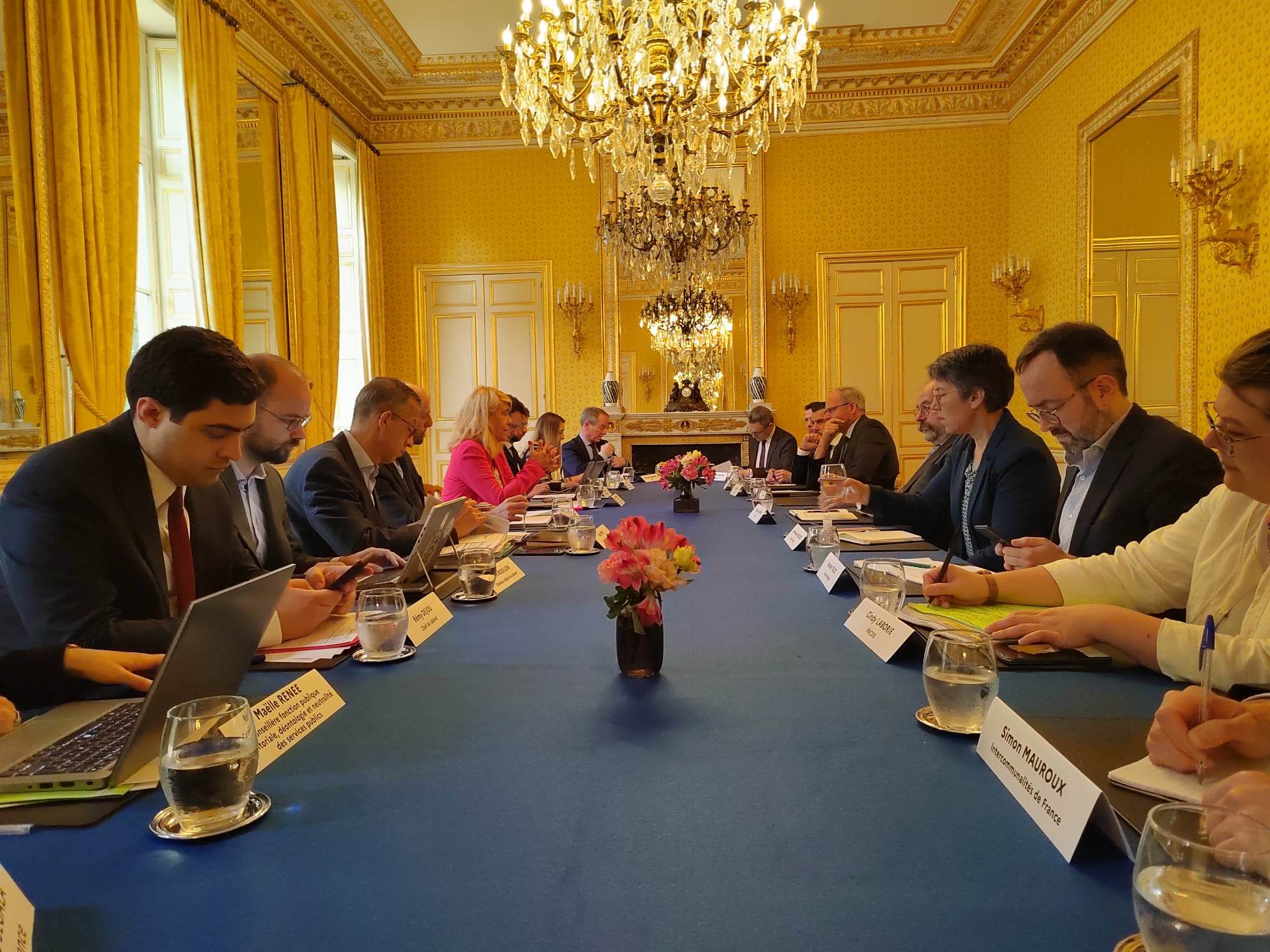

L'Etat et les associations de collectivités se parlent. Beaucoup. Ces discussions n'aboutissent cependant pas toujours sur des décisions concrètes. Les associations d'élus ont donc interpellé ce jeudi 8 juin, la Première ministre, Elisabeth Borne sur les modalités de concertations Etat-collectivités, notamment dans le cadre de l'agenda territorial.

L'APVF et les principales associations d'élus (AMF, France Urbaine, AMRF, Intercommunalités de France, AMIF, Ville & Banlieue) ont saisi la Première ministre, Elisabeth Borne, sur la question des modalités de la concertation entre les collectivités et l'Etat.

Si les représentants des élus locaux reconnaissent l'utilité des différentes instances de dialogue, comme l'Agenda territorial, qi a été présenté lors de la rencontre entre Mme Borne et les associations d'élus le 12 avril 2023, ils alertent sur le "risque que la démultiplication des réunions formelles et/ou informelles de concertation, parfois connues de manière tardive et sans ordre du jour, n’aboutisse à un sentiment d’impatience et de lassitude, avec à la clé des difficultés dans la mise en œuvre des décisions, le moment venu".

Les associations d'élus pointent notamment "l’absence de certains sujets-clé ou le défaut d’articulation et de cohérence entre tous ces espaces de dialogue". Elles plaident pour l'Agenda territorial puisse être le forum unique permettant les concertations et la mise en cohérence des échanges.

L'effet réel des grandes surfaces et des plateformes sur le commerce de proximité

Les petits commerces sont-ils réellement en concurrence avec les grandes surfaces et le e-commerce ? C’est l’une des principales questions à laquelle répondent Marie-Laure Allain et Anne Epaulard dans un Focus du Conseil d’analyse économique (CAE) de mai 2023. Le constat est familier des maires des petites villes : une des causes du déclin du …

Les petits commerces sont-ils réellement en concurrence avec les grandes surfaces et le e-commerce ? C'est l'une des principales questions à laquelle répondent Marie-Laure Allain et Anne Epaulard dans un Focus du Conseil d’analyse économique (CAE) de mai 2023.

Le constat est familier des maires des petites villes : une des causes du déclin du commerce de proximité serait due à la concurrence des grands surfaces et du e-commerce. Marie-Laure Allain et Anne Epaulard, du CAE, nuancent néanmoins ce constat.

Premier constat : les grandes surfaces affectent le commerce de proximité différemment selon la nature du commerce en question. En effet, ce sont principalement les petits magasins d’alimentation générale implantés dans les centres villes qui subissent cette concurrence. Une étude de l'Insee corrobore le fait que quelques années après l’implantation d’une grande surface, 20% à 30% des petits commerces alimentaires ont disparu des centres villes. Pourtant, cela ne signifie pas pour autant que ces commerces demeurent vacants. En réalité, ces commerces sont bien souvent repris par des petits commerces non alimentaire ou par des bars et restaurants. Le CAE met par conséquent davantage en évidence une mutation du type de commerce de proximité du fait de la concurrence avec les grandes surfaces plutôt qu'un déclin.

Second constat : le e-commerce serait davantage une solution qu'un frein au développement du commerce de proximité. En effet, le CAE montre que le e-commerce concurrence davantage les grandes surfaces que le commerce de proximité. Le développement des nouveaux modes de consommation, notamment après la crise sanitaire, ont permis une numérisation des activités du commerce de proximité. Marie-Laure Allain et Anne Epaulard laissent donc penser qu'e-commerce et commerce de proximité sont plus complémentaires qu'il n'y paraît.

La note revient enfin sur les programmes d’aides au développement des centres villes été mis en place, comme Action cœur de ville, Petite ville de demain et Opération de revitalisation des territoires. D'après Marie-Laure Allain et Anne Epaulard, ces programmes n’ont pas encore permis de mettre en place de réel projet ou d’action directe sur les petits commerces alors même que la revitalisation des centres villes est l’une de leurs priorités.